こんにちは、トイトブルクです!

100点を目指していませんか?

入学試験や資格試験を受けようと思たときに、何点を目指していますか?

100点を目指し、「授業・参考書・問題集の内容は全部把握しなきゃ」と考える人もいると思います。

その考え方はあまり効率的ではありません。その理由を以下で説明しましょう。

合格水準はせいぜい8割

試験の合格水準をきちんと調べていますか?

調べてもらうとわかりますが、ほとんどの試験の合格水準は7割程度です。

私が知る限り例外は、

- 難関公立高校の入試

- 難関大学を受ける際の共通テスト

ぐらいです。

では7割程度の合格水準に達するためには、どんな難易度の問題まで解ければいいでしょうか?

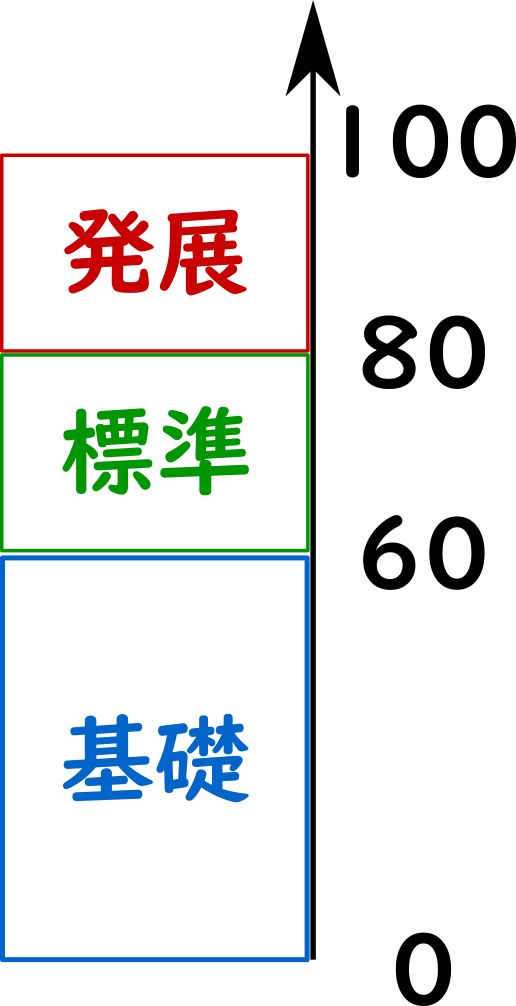

基礎・標準・発展の割合

一般的な試験の場合、基礎・標準・発展の問題の割合は次のようになっています。

ここで注目していただきたいのは、基礎と標準で8割を占めることです。

基礎と標準ができれば十分合格ラインに達するので、発展的な問題を全部相手にする必要はありません。

学生A

学生Aさっきの難関公立高校や共通テストは?

上の2つの試験で奇問・難問はまず出題されません。出題すると批判を浴びます。

仮にそのような問題が出題されてもみんなが解けないので、合否には響きません。

安心して基礎と標準レベルの問題を解けるようにしましょう。

重箱のすみをつつくような問題は相手にしない

難関大学の日本史の入試問題を挙げましょう。

このような入試では、教科書にも載っていないような細かい用語が出題されることがあります。

もしそういった問題も解けるようになろうとしたら、日本史の勉強に時間を取られ、他の教科を勉強する時間が不足します。

しかしその問題は本当に解ける必要がありますか?

そうした部類の問題は間違いなく「発展」のレベルにあります。

そのような問題を出題する理由は、難関大学のプライドだという説もあります。

でもみなさんは、そんなつまらないプライドに付き合う必要はありません。

淡々と基礎・標準レベルの問題を相手にしましょう。

8割得点できれば合格する:まとめ

- 試験問題は基礎60%・標準20%・発展20%

- 基礎と標準で8割に達し、合格ラインに届く

- 奇問・難問は相手にする必要がない

- 「費用対効果」を意識しよう

試験問題を解く際に大切なのは、基礎・標準レベルの問題を確実に正解することです。ムリに難問を解く必要はありません。

過去問を見て

こんな問題解けないよ・・・・・・

と嘆く必要はありません。解けなくても合格しますから。

最後までお読みくださり、ありがとうございました!この記事が少しでもみなさまのお役に立てばうれしく思います。

コメント